不知道從什么時候起,國內汽車消費市場興起一股大就是美的潮流,車一定要更大,什么都要加長才好,殊不知經常在一個人開車的情況下(筆者經常看到那些加長過的奔馳E級或者寶馬5系只有前排坐人),就算是擁有廣大如豐田Alphard的空間又有什么用處?在動力裝置、制動裝置等設備相同的情況下,車大了,操控遲鈍了,主動安全性下降了,速度慢了,唯一提高的大概就只有油耗、碳排放和體重。筆者不是要在這里借機諷刺肥胖人群,但閣下真愿意娶一位胖到只愿意做沙發土豆的太太嗎?但好像很多消費者很愿意花上不少的銀子,“娶”上一輛沙發土豆型的車回家。

早先幾年,以Dior Homme當時的主理人Hedi Slimane為始作俑者,再加上號稱安特衛普六君子的幾位比利時設計師等人,給時裝界帶來了以窄身剪裁為美的潮流,而今天,是不是我們就該給汽車窄身一下?汽車消費應該以汽車文化為先行,除了真的可以稱作地廣人稀的北美、澳洲市場,又有幾個成熟的汽車市場大車橫行呢?在德國、日本、意大利這樣國家的街頭,體型巨大的車子更是絕對的少數族裔,歷代保時捷911的能見度恐怕都比那些大型SUV大不少(當然,意大利人好像不像德日消費者那么喜歡911)——或許邪惡的軸心國們現在不用坦克侵略別人了,改用大型車了。

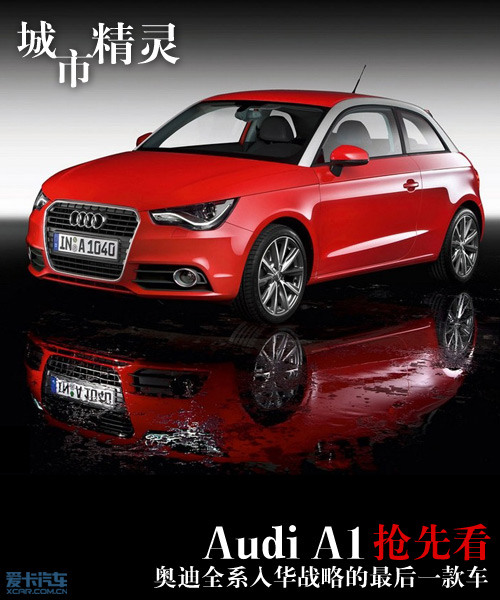

結束東拉西扯的前言,聊回我們今天的正題,奧迪A1。似乎多年以來,奧迪龐大的產品線當中,關于城市用小車/輕緊湊級車(City Car/Subcompact Car)這一級別就一直是個可悲的空白。今天奧迪A1的出現,可以說是奧迪對于改善產品線完整度的一種努力。

●追根溯源

而回溯歷史的話,曾于1999年到2005年間發售的那臺并不多成功的奧迪A2算得上近年來奧迪產品線中唯一的可以劃做城市用小車/輕緊湊級車(City Car/Subcompact Car)級別的車型。刨去那個有高水準的ASF全鋁車架,但車身構型上和本田飛度頗為相似,實際市場表現實在是不怎么樣的奧迪A2。如果回溯的更久遠一點,我們可以在1970年代的奧迪車當中找到一臺奧迪50,而實際上早年間的奧迪,準確的說是被奧迪收歸旗下的NSU還是相當有小型車方面的造詣的。但NSU Prinz的年代實在有點過分久遠,我們還是繼續談奧迪50。

就像今天的奧迪A1一樣,當年的奧迪50也是采用的同時代的大眾POLO的平臺,只不過和當時的第一代POLO相比,奧迪50的同質化表現的相當嚴重,基本上除了Logo不同就沒太多不同地方。可能也這是那部車型并不特別受歡迎的一大原因。

從今天的眼光來看,車長3.5米多的只有奧迪50體型相當小只,但除了三門式掀背布局,就沒有任何跟年輕化扯得上關系的部分。不論是整體設計還是實際的駕控表現,奧迪50都很平庸無趣。那么今天同樣使用POLO的平臺制造的奧迪A1會否重蹈當年覆轍呢?

作為和大眾POLO產自同一PQ25平臺的車型,奧迪A1不像POLO那樣簡直就是小一號的高爾夫,家族特征重到沒了一丁點車型特質。甚至相比同品牌的大哥們,奧迪A4//A5/A6/A7/A8,A1這個家族中最小的家伙也是顯得個性十足,識別度方面相當高——至少不會讓一個不懂車的朋友或者家里長輩在不看車尾標的情況下搞錯她到底是誰。

整體上A1可以說沒有新世代的奧迪各系列過分雷同的問題,除了標志性的家族臉譜,車頭的大嘴之外,分開來看A1外觀各部分的線條,還是相當有新一世代的奧迪車型的特征的。與之前奧迪過于強調圓潤化的設計語言不同(之前的奧迪簡直看著都像各種大號甲殼蟲,有木有?!),新一世代的奧迪們線條明顯更為硬朗,腰線筆直,腰線之上部分倒是延續之前的設計風格,較為圓潤,而大燈則無一例外的看起來不怒自威——或者用那個已經被用濫了的字形容:犀利。

相比同平臺打造的大眾POLO或者斯柯達晶銳、西亞特Ibiza,全系均和當年的奧迪50一樣為三門掀背式設計的奧迪A1車身長度要更短小,全長不到4m(實際為3.954m),可能因為是三門構型的原因,A1看起來并不太家用化,倒是有點小一號的奧迪TT的意味,整體的線條輪廓更是與早年間的一代TT頗有些相似之處(操控方面亦是如此,之后的篇幅當中,我們會談到)。

●動力與驅動裝置

在A1已經投放的諸個市場,一般來講有著三種動力配置,入門級的1.2TFSI發動機,有高低兩種輸出配置,作為車系主流動力配置的1.4TFSI發動機,以及使用1.6TDI發動機的柴油動力。從內地的實際情況來看,國內未曾有引進先例的1.2TFSI的引進可能性不大,柴油的1.6TDI這家伙雖然其實挺不錯,但因為油品質量問題,恐怕繼續與我們無緣,未來首個引進的型號無疑將是1.4TFSI引擎。

【這臺EA111又會在A1上跟我們見面(注意側面進氣管路,真的很長)】

至于是高輸出版本還是低輸出版本,我們認為奧迪將帶來的是122ps/5000rpm最大馬力,200Nm/1500-4000rpm最大扭矩的1.4TFSI低輸出版本,其動力系統和已經國產的高爾夫Mk.6的1.4TFSI在整個動力總成的硬體上幾乎完全相同(發動機本體部分則完全相同),但因應ECU的不同和進排氣系統的設計區別,動力輸出要比國內版本的高爾夫Mk.6高上一些。

不過大家也不要責怪奧迪恐怕不會把高輸出版本帶到內地市場,事實上高輸出版本只存在于S-line版A1的高配版當中,而在A1之上高輸出版本的動力總成與低輸出版本不存在任何硬體區別,渦輪大小相同,渦輪管路相同,就連那根長的細的不像話的進氣管路都完全相同——唯一的區別只是ECU里灌注的程序導致高輸出版本的渦輪壓力更大。用更低的價格買個同樣的車,自己升級下ECU好像沒什么不好,尤其是改裝廠們提供的ECU一般在響應性等指標上可比一向調教過分保守的原廠來得好。

這臺屬于EA111系列的1.4TFSI發動機對于國內用戶們來講,現在可以說是相當熟悉的一款產品了。76.5mm缸徑,75.6mm沖程,接近正方形的缸體結構,壓縮比10.0:1,濕式油底殼設計,紅線(斷油)轉速6400rpm。刨去宣傳里的那些讓人眼花繚亂的高科技用詞的裝裹,實際上這臺發動機可以說是一臺相當好的代步用車的動力裝置,動力數字尚可,全速域暢快度不高但在可以忍受范圍內,高輸出版本動力性可比大多數民用2.4L自然吸氣發動機,而最重要的是,這臺發動機的實際油耗相當低(相信高爾夫1.4TSI的諸多用戶已經體驗到了這點)。

變速箱方面,A1分別有用于1.2TFSI發動機和1.6TDI發動機的5速手動變速箱,用于1.4TSI最低階版本6速手動變速箱和7速干式雙離合器的 S-Tronic變速箱(奧迪不叫DSG……當然實際上是一回事)三種搭配——我們可以肯定的說奧迪沒興趣把前兩種手動變速箱帶入內地市場。

【憑借輕巧的車重,奧迪A1哪怕動力微小也有個不錯的加速成績】

對于車身凈重量只有1125kg(此為1.4TSI+7DSG版的整備重量,手動版要稍輕,為1100kg,高輸出S-line版因為一些額外套件,反而更重,有1190kg),和一輛GTE pro組賽車重量差不多的的奧迪A1,哪怕122ps的微小動力也足夠讓她做到8.9秒的0-100km/h加速時間。如果是有185ps最大馬力的高輸出版,加速時間則有6.9秒的上佳表現。

●奧迪A1的駕控體驗

從實際的操控體驗來講,與其說A1是小一號的A3,不如說是小一號的TT。從理論上講,因為生自VAG集團的PQ25平臺,A1和新一代的大眾POLO同樣使用看起來頗為沒有運動特質的前麥花臣,后扭力梁結構的懸掛搭配。

眾所周知的,扭力梁懸掛為整體式懸掛,相比雙搖臂或者多連桿等獨立式懸掛,后軸很多可調參數被固定,調校上的可塑性比較低。因應扭力梁懸掛的此種特性,使用這種懸掛的車輛在彎中時,左右輪的差動會使后軸與前輪相掣肘,降低尾部的靈活度,對于低轉扭矩不錯的前驅車來講,推頭現象無疑會被加劇。

但單純的理論并不等于實際,早年間如標致205GTi那樣以操控暢快聞名的前驅鋼炮亦是采用非獨立的后懸掛,但尾部活潑度并不會比后來的本田諸個會在彎中后輪外飄的TYPE-R車型差上多少。對于A1而言,其短小的軸距成了挽救這一操控問題的一劑良藥,再加上相對低矮的體型,其尾部活潑度以民用車標準來看相當高。

【別責怪扭力梁太多,當年這標致205GTi也是后扭力梁懸掛】

操控水準就算比上在歐洲風頭一時無兩,強調性能化設計的菲亞特500絲毫也不會差(筆者相當樂意以高輸出S-line版本的A1和菲亞特500 Abarth對比一翻,兩者的不論是動力還是推重比都差不多),更何況菲亞特500各個型號的坐姿均如SUV一般高,不論是身高還是坐姿都要低矮不少的奧迪A1重心更低,信心度更大,就算是內外視覺效果也更有無疑更有“戰斗感”。

【與其說A1操控體驗更像小一號的A3,不如說更像這家伙,初代TT】

況且沒有了很多大型化的同廠兄弟們擁有的一大摞電子設備的掣肘,外表看起來更為科技而新潮的A1操控特性方面表現的機械化的多,實際上這臺車的表現更像第一代的TT。由Peter Schreyer設計的,誕生于1998年的代號8N的首代奧迪TT也是不像今天的大多數車輛那樣有如此多的電子設備來控制——當然,奧迪TT首代就已經是多連桿后懸掛了,比我們今天這位A1的扭力梁后懸掛要更高階。

●內裝體驗

看過了那么多關于機械以及操控的內容,現在我們回到車輛的內部看看內裝的水準。筆者甚至認為很大程度上內裝比外觀更重要,畢竟當您買下一部車,更多時候您將面對的是內飾,外觀那則很大程度上是給路人們看的。

【A1的內飾設計簡潔明快,頗有點北歐風格,你依舊可以在老地方找到你想要的功能】

據很多網路上的消息來看,A1的儀表臺設計來自飛機的機翼,但筆者倒是認為這臺車的內飾反而不像A7或者A8那樣更有新世代的私人商務機的駕駛臺的樣貌,而同時由于A1上娛樂裝置和各類電子設備的簡化,整體的布局要緊湊平實的多,不過倒不至于像大眾的車型們那樣簡直讓人感到乏味。

就像大家從早先的各類圖片當中所見一樣,奧迪A1提供多種內裝非單色的配色方案,最低配的SE版提供鈦灰色配黑色和絲絨米色配黑色兩種方案,更高階的Sport版則在SE版的基礎上多提供兩種配色,紅色和芥末綠色(實際上看起來更像淺黃色),但S-line版就對這類艷麗到有點媚俗的配色方案概不提供了,只有黑色配灰色。

不過筆者倒是建議大家盡可以直接選擇黑色——那幾種配色看起來很年輕,但以個人眼光來看,完全是破壞了奧迪的內裝質感的一種糟糕設計,奧迪為什么不給A1提供A8車型上的看起來像瑪莎拉蒂的焦糖色座椅的棕色座椅配色或者大眾的高爾夫GTi的格子絨布材質座椅呢?那看起來質感好多了。

至于做工水準,大家蠻可以不用質疑奧迪的水平,哪怕A1是在奧迪的奧地利工廠生產而非在德國本部制造,哪怕這是車系中最便宜的型號,其用料水平、做工細致度、牢靠水平在這個級距都相當讓人滿意,甚至比大多數同樣價錢能買到的中級家用轎車們都要更好。她比SMART FORTWO的因陋就簡要豐富;比菲亞特500的過分天馬行空要適用——菲亞特500的那個儀表盤設計是夠有創意,但保證不易讀;也比大多數Mini旗下車型的質感要好。

當然,如果閣下硬要拿這小家伙和日本人那些裝了和大型車相比都不少的配置的K-car們比,她的配置是不夠多,更不會像一臺新款A8那樣擁有簡直比洛克希德F-35戰斗機還多的傳感器(這個很雷人,但是是真的……)。但這臺車是讓你可以出入豪華場所也絕不會丟面子的家伙——這句話也許就夠了。

●關于A1的雜七雜八

關于這臺奧迪最便宜的車型,筆者在網路上搜集消息,再加上通過私人渠道各處打聽,得出的一個不見得靠譜的結論是:她很可能將于今年10月左右上市。這個時間無疑比現在已經大面積鋪貨歐洲市場晚了不少,但我們能得到一些額外的好處——比如現在KW已經給這小家伙開發了專用的V3避震器。除了專門提供避震系統的KW之外,也已經有不少歐陸的改裝廠已經提供了對應的改裝方案,喜歡改裝下自己的車子的朋友對這點無疑會滿意。

對于價格方面,我們再次姑且猜測是大致20萬元出頭,這個“頭”當然不會出太多——上面還有個更大的奧迪A3呢。這個價格可比近乎是沒良心的菲亞特給500定出的那個駭人定價要好點。當然,也不便宜,但需要注意的是因為奧迪的品牌定位,A1在歐洲國家,比如說英國的定價,就已經和高爾夫差不多了——加上她是進口的,比起國內市場的高爾夫的定價好像也不是差的太過分。而且她看起來不是顯得更好點嗎?

對于小車們一直是個問題的空間,A1表現的不是多好,也不是多差,前座很寬廣,再加上她是可以選配全景天窗的(但愿奧迪在國內也提供),實際效果還是相當不錯的。而后座表現和一輛新款大眾POLO沒太大的區別,但是頭部空間無疑局促一些。但對于讓一位乘客在后座舒舒服服的坐著還是足夠的——別強求太多不是嗎,這車定位是城市用車,我們不能要求貨車一樣的載貨空間。

總而言之,A1是個樂趣度很高的選擇,對于城市用戶的需求也足夠實用,她有同級當中不錯的操控性,動力性和這方面的升級空間也不遜于任何的有可比性的車型,整體調教又夠均衡,質感堅固牢靠,像是可以依靠的那一種車。我們倡導小車的一大原因就是它們在相對合理的費用范圍內提供良好的樂趣和足夠的實用性,不是嗎?

●后記——小車也夠實用

誠然,在很多國人購車用車的傳統觀念里,一輛車簡直要能兼顧日常通勤、商務、假日出游、載客、載貨等無數用途,但筆者想說的是,現實中根本不存在這些事情都能完全適用的車。而現實中,絕大多數用戶也根本用不到這么多需求。尤其在城市用戶當中,后座的閑置現象幾乎是大多數,而這種情況下還對后座空間這種簡直冗余的“實用性”如此的苛求,筆者實在是覺得匪夷所思。

【請給包括奧迪A1在內的這些小車更寬容的眼光吧,它們并非不實用】

這種情況下,我們是不是應該調整我們對實用性的觀點?給更輕省,更漂亮,更有個性和樂趣,更適應城市生活的包括我們今天介紹的奧迪A1,還有Mini、SMART、菲亞特500等等這些小車更多的一點贊揚和更寬容的眼光?

在文章的最后,一向最中意各類JDM范兒的暴改車型和各類比日本的K-car大不了多少的小車的筆者再次像大家呼吁買個小車吧(筆者曾經把一個想給自己家買第三輛車的私人朋友生生從豐田RAV4,成功忽悠成了Mini Cooper……),不為了唱什么環保高調,不為了閣下根本用不著的所謂實用性,只為了您真正的方便。

20余萬的價格,您不是只可以買輛豐田凱美瑞或者大眾邁騰,等等這據說將在今年10月左右內地投放的奧迪A1或者直接來輛Mini之類未嘗不可。就算是為了面子,奧迪A1這類車型好像也不至于讓您面子受損。