[XCAR 導購 原創]

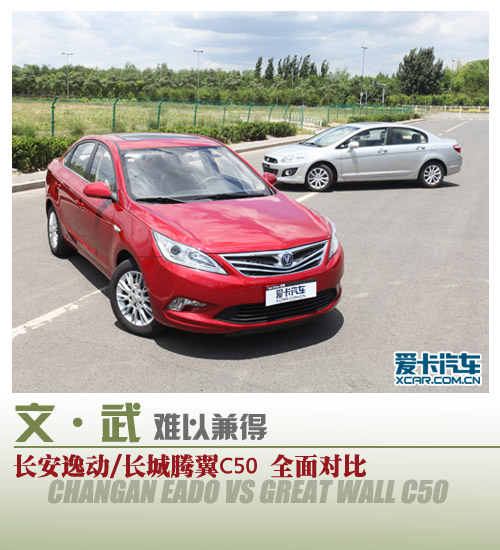

對于此次我們將要對比的兩款車型來說,或許大家都經期待已久,作為現階段最為炙手可熱的自主緊湊級車型,一個是精雕細刻的“文藝小生”一個是扎穩馬步的“大武生”,面對這樣有著同樣級別與價格區間卻又個性如此對立的兩款車型我們該如何選擇,“文武能否雙全”且看下文分解。

首先讓我們來說說兩車的售價,這個消費者選車最為敏感的話題兩車卻給出了極其相似的答案,大部分車型都集中在從8萬-9萬的售價區間之內,長安逸動相對于長城C50來說多出了自動擋車型,也為消費者提供了更寬泛的選擇權,而長城C50的渦輪增壓發動機卻也是逸動所不能比擬的優勢之一。

兩車外部尺寸上差別也不算十分明顯,長城C50在長度與軸距上相比逸動略占優勢,而在寬度與高度方面則處于下風,可以預想在車內空間方面的表現也應是各有所長的。

外觀方面的討論是見仁見智的,不過可以肯定的是兩者都已經基本擺脫了純粹模仿的階段,已經開始探索屬于自己獨特的設計元素的時期,這點還是十分值得肯定的,從單純的造型方面來看明顯逸動相比C50還是要更加時尚前衛一些,前臉與腰身等部位線條的刻畫也更加鋒銳流暢,當然C50選擇的這條中庸穩妥的路線也完全可以滿足國人的審美需求。

貌似是為了迎合1.5T渦輪增壓發動機,C50的排氣設計成了單邊雙出式造型,更加凸顯了強烈的運動化質感。在輪胎配置上,兩款車型有不約而同的都選擇205/55 R16規格的產品,輪轂造型上逸動的多幅”V“字型輪轂更加搶鏡,而反觀C50的輪轂造型就顯得略有些中規中矩了。

從外觀方面的對比上我們已經能夠略微的體會到二者在造車理念上的不同之處,按照兩者相似的售價來推斷假設研發成本差別不大,那么逸動明顯更注重設計方面,而C50則更加向機械化方面傾斜。在兩車內飾部分的體驗對比中,我們也可以更加深刻的理解這一點。

通過對于長安逸動內飾部分的實際體驗,我們能十分明顯的感受到自主車型在內飾工藝上的巨大進步,不論從視覺效果還是工藝水準上都幾乎沒有什么可以挑剔的地方了,另外在逸動車型中還首次加入了ECON自動啟停功能,在日常駕駛中可以有效幫助我們提升車輛的燃油經濟性。

在車內功能配置方面不能不提的就是逸動搭載的這套多媒體系統,老實講在我所見過的自主車型之中,逸動這套多媒體系統的顯示界面是最出色的,可以明顯感覺到在這方面的用心之處,屏幕尺寸不僅夠大而且顯示效果也進行了磨砂質感處理,在強光下也不會有任何反光出現,唯一的遺憾就是前期上市的產品沒有觸控功能,操作起來比較復雜。

接下來讓我們來看看長城C50的內飾,對于C50的內飾我想大家都已經非常熟悉了,從制造工藝上來看也算得上是比較嚴謹,但是相比逸動來說在設計水準上還是能夠看出明顯差距,中控部分的造型以及出風口等細節處理還是略顯敷衍。

雖然內飾的整體造型并不出彩,但是在行車功能上C50還是給了我們很多驚喜,定速巡航與胎壓監測這樣的配置出現在緊湊級車型之中的確是不多見的,C50務實的態度還是非常值得其他自主品牌學習的。

C50車型雖然也配有多媒體機,但是不論從規格還是界面顯示都不如逸動來的更加奪人眼球,而且實現GPS需要獨立的SD卡支持,試駕車之中我們沒有機會體驗,相比逸動來說唯一的優點就在于支持觸控功能。

相比內飾設計與裝配工藝上的出色而言,在用料部分逸動則讓人有點小小的失望,車門板與中控臺等部分的材質都是觸感不佳的硬質塑料,車門扶手材質也顯得單薄了一些,不過好在像空調出風口之類的細節設計還是非常用心的,這也讓逸動的用戶略感寬慰。

內飾儲物空間表現符合標準,駕駛席左右兩側均有便利的儲物閣,尤其是左側的儲物閣大小恰好可以容納手機,中央扶手前的兩只水杯槽深度也足夠,前后車門的儲物空間也比較寬裕,加上后排中央扶手箱對于坐在后排的乘客也完全可以滿足使用需求。

相比逸動來說,C50在內飾用料部分體現的則要厚道一些,側門板采用了軟質材質,扶手部分的厚度也有所加強,只是中控部分依舊是硬質塑料。雖然在用料上比逸動稍好,不過在模具精細程度上卻相比逸動來說還是有所差距,要知道在逸動車上我們可沒見過這么大的手套箱接縫。

儲物空間方面兩車沒有本質差別,所有的儲物格設計相似度較高,略有區別的就是C50在中央扶手部分的水杯槽相比逸動少了一個,還有特別要提的就是C50中央扶手是可移動式的設計相比逸動來講更具人性化,不過我想大家從圖片上已經看出來了,當扶手被移動到最前位置時,唯一的杯槽卻被擋住了,的確有點尷尬不是嗎?

文章最后部分讓我們來關注一下兩車在座椅以及乘坐空間方面的表現,首先來說說逸動,相對來說逸動座椅皮質包裹的用料細膩程度要優于C50,中間部分為打孔設計可以保證良好的通風性,而乘坐感受上則以舒適性為主要訴求,另外通過實際體驗不得不說逸動座椅高度調節的扳手并不順手,調節阻尼設定的過大使用起來較為費力,希望這只是個別現象。

乘坐空間上我們采用相同體驗者在前排調節成標準坐姿后到后排進行體驗,對于逸動來說結果還算不錯,身高175cm的體驗者膝部空間還可以保持兩拳左右,可以說是非常寬裕,而頭部的三指空間也算是中規中矩。

相對于逸動座椅的柔軟舒適,C50的座椅乘坐感受則明顯要平均一些,雖然在包裹材質上不如逸動來的細膩,但座椅的承托性與側向支撐性要明顯有所加強,而這樣的設定也使得長途乘坐不容易產生疲勞。

雖然C50軸距比逸動有些許優勢,但是這并沒有將幫助C50獲得更大車內空間,通過實際體驗在后排膝部空間上C50的表現基本等同于逸動,而由于車頂弧度的問題,后排乘客的頭部空間略顯局促,身高175cm的體驗者空間已僅有一指左右。

兩車后備箱空間其實沒有太大的對比必要,整體容積差別不大,后排座椅的功能也沒有太大區別,不過在操作以及細節處理上我們卻找到了一些差別值得一說,首先在操作的便利性上,雖然兩車在外部都沒有設置后備箱開啟裝置,但是相比之下還是C50讓人更滿意一些,好在遙控鑰匙可以開啟,但逸動車主就沒那么走運了,因為他們只能通過車內的一個開關來完成,使用起來略顯不便。

同樣在后備箱的細節工藝上,C50顯得比逸動還是要厚道一些,通過下面的圖片可以說明一些問題吧,支撐桿與電線保護罩確實讓C50的后備箱工藝看起來更工整。

文章總結:首先我們要為自主品牌在近年來汽車制造工藝上的明顯進步而感到欣喜,因為不論是長安逸動還是長城C50都是現階段最為優秀的自主品牌車型,雖然通過對比我們還是能夠發現它們的不完美之處,但這并不妨礙我們對于它們的喜愛程度,然而擺在消費者面前的選擇也是十分艱難的,如果你是一位對于外觀有要求,內飾很挑剔的買家逸動顯然更加適合,而如果你更加追求出色的駕駛感受與操控性,那么C50是不二的選擇,很顯然在這個價位之中,“文武”依舊很難兼而得之。