[XCAR 百年論車 原創]

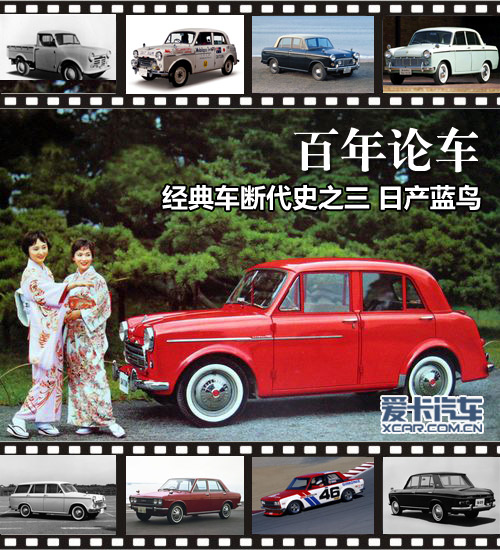

還是那句話,存在過又消逝了的東西有很多,存在過又消逝了的偉大車型也有很多。這種偉大并不見得總是說那些賽場或者山路上的高性能表現帶來的榮光與輝煌,但對于大多數用戶而言,那只是個美麗的傳說而已,不是誰都有緣得見,更不是誰都有緣體驗的。今天,我們就來看看一部可能曾經陪伴過很多此刻屏幕前的車迷的童年的車型,日產藍鳥。

談到日產藍鳥這個車系,首先要稍微解釋下她的定位,實際上,藍鳥車系可以說一直并非標準意義上的緊湊級房車(也就是歐洲人的分類法里的C級車,順便說一句,歐式車型分類法里,緊湊級房車不叫A級車,叫C級車),而是日本和歐洲市場特有的一種介于標準的緊湊級房車和中級房車之間的定位,今天這種車已經十分之不多見了,在日本車中,僅剩下日本本土市場的豐田Premio和歐洲市場的Avensis作為遺跡,而主要以我國和東南亞市場為主的日產軒逸算不算真正的這類車型都算得上個問題。

在這種定位的日本車里,除了日產藍鳥車系之外,比較著名的還有豐田的Corona車系,甚至豐田Corona初代車型就是為了應對藍鳥的前身而誕生,豐田Corona的第二代車型也是為了應對初代藍鳥而生(后文詳述)。這種關系有點像日產Laurel車系和豐田Mark II車系之間那種關系——曾經的那個本部大樓門口沒掛著法國國旗的日產自動車,那個當年的川又克二社長締造的日產自動車,真的無愧于“技術的日產”的的稱號,很多聲名顯赫的豐田車系均為對應某一日產車系而生,而在日本乃至全球,很多設計,日產自動車都絕對稱得上是先驅。甚至,值得一提的是,日產藍鳥車系是日本車里少有的自初代車型就與我國與很深淵源的車系——我國臺灣地區的裕隆汽車甚至自藍鳥的初代車型就開始引入。閑話少敘,下面我們還是來看看日產藍鳥車系具體的歷史吧。

藍鳥的前世——Datsun 110/210系列

● Datsun 110系列,1955-1957

二次大戰期間,為促使日本盡快投降,美國陸軍航空隊(美國空軍根據美國《國家安全保障法》于1947年9月18日從陸航隊改編而成的)第20航空隊對日本全土進行了無差別戰略轟炸,日本主要城市毀損度均達到70%以上,主要工業設施幾乎完全毀損。日本戰敗后,就算少數未毀損的工業設施也被戰勝國接管,作為補償各國因日本的侵略行徑而受到的損失的賠償物資。再加上戰后盟國占領軍司令部(GHQ)出臺的財閥解體政策,此時大多數日本車廠(或其前身)均是作為某一財閥的子公司或者汽車部門,因此它們除了失去了生產設備和廠房外,還失去了原先財閥們在財政上的支持,就是在這種極端艱困的條件下,日本汽車工業在被稱為“戰后”(日語中的戰后不像漢語里那樣泛指二次大戰結束至今,而一般是專指二次大戰結束至1970年代初沖繩歸還這段時間)的那段歲月里開始了它們最初的發展。

如大家所知,就算條件如此艱困,大多數日本車廠們此時也選擇了自主研發與授權生產兩條腿走路的經營策略,并非完全依賴從歐美各國引進現成的車型進行貼牌生產。二戰后第一批日本自主研發的車型當中,最有名的可能是豐田皇冠,但提到這些車型的時候,也絕不能忘記Datsun 110(注1)這款車。和豐田初代皇冠一樣,Datsun 110亦是發布于1955年1月。不過不同于定位較為高級、準備直面很多此時存在于日本市場的授權生產的歐洲車型的競爭的豐田初代皇冠的情況,Datsun 110定位于普通市民的日常代步車。因此,為了降低成本,提高生產效率,Datsun 110沿用了很多戰前車型的設計,比如其使用的D10型水冷直列四缸0.9L發動機(實際排量860cc,最大馬力25ps)就大量使用了戰前的原設計(同時也借鑒了英國Austin的A系列發動機的一部分設計),而其底盤(Datsun 110采用的是非承載式車身,也就是大梁式車身,所以有實際意義上的底盤)干脆就是戰前的DB6/DS6型的基礎上延長而來,而其前后鋼板彈簧式懸掛則是與Datsun 120型皮卡共享的。而此車真正的創新之處,在于其外形的設計,由時任日產造型課長的日本著名工業設計師佐藤章藏先生設計的外觀可以說完全符合1950年代的審美。

在生產上,由于日產自動車此時產能的匱乏,只有關東以北地區銷售的Datsun 110的車架與底盤是由日產自動車自制,銷售到日本其他地區的Datsun 110的車架與底盤則是由日產外包給新三菱重工業住江制作所(注2)加工。而此車的鈑金件等外圍組件,則是全部由日產自動車自行生產的。

雖然在技術方面完全稱不上先進,但以簡單可靠、價格合理為特色的Datsun 110一經推出,立刻受到了當時苦于車型不足的日本汽車市場的歡迎。在出租車市場更是風光一時無兩,大量日本的出租車被立刻替換為此車。在Datsun 110推出之后,日產自動車亦對其進行了不斷的改良,最初改進的方面主要集中在外觀內飾,提高了美觀性和生產的便利性。其后,在Datsun 110基礎上,日產還推出了改良型的Datsun 112、113、114和115等四款車型。1956年,Datsun 112更是獲得了1956年度每日工業設計獎。而值得一提的是,正是Datsun 110車系的出現,開辟了這一對日本各大車廠來講完全是新領域的、更為平民化的市場。在Datsun 110發布后兩年半的1957年7月,豐田自動車也推出了針對這一市場而設計的車型,豐田初代Corona(車架番號T10),說是Datsun 110的誕生催生了豐田Corona車系的誕生也毫不為過。

● Datsun 210系列(Datsun 1000),1957-1959

在豐田初代Corona發布后兩個月的1957年9月,日產自動車對在這一市場初來乍到的豐田自動車的回擊來了,被稱為Datsun 1000(210是其車架番號)新車型發布。相較之之前的Datsun 110車系,新車和初代豐田Corona一樣也采用了1L級別排量的新發動機,也就是日產C型發動機。日產C型發動機是在一位當時在日產自動車進行技術指導的名叫唐納德·斯通的美國汽車工程師的建議下,以當時日產自動車授權生產的Austin A50 Cambridge的Austin B系列1.5L發動機為基礎,縮短缸徑而來。

由于缸徑的大幅縮短帶來了更好的高轉速性能,日產C型發動機因此也成為了日本最初的幾種短沖程設計的高轉速型發動機之一。而由此同時帶來的扭矩輸出(尤其是低轉速扭矩的匱乏)的下降,則被日產的工程師們以優化變速箱各檔位齒比和終傳比、降低發動機的飛輪重量等方式盡量彌補。最終,Datsun 1000所配備的C型發動機具備了34ps的最大馬力,在當時來講已經算是一個相當不錯的成績了,至少比起初代Corona的早期型所用的豐田S型發動機要高了1ps。再加上短沖程發動機固有的轉速攀升速度快的優點,在當時的日本車中具備相當好的動力感受——不過這也間接催生了一些不幸的社會事件,比如在戰后初年的日本相當有名的“神風TAXI”(注3)。

在懸掛設定方面,Datsun 1000基本只是在之前的Datsun 110車系基礎上進行小幅改良,前后懸掛依舊均為現在看來很是落后的鋼板彈簧式懸掛(當然,在當年這可不叫落后)。同時,Datsun 1000在原先的Datsun 110基礎上大幅改良了機械可靠性。

1958年1月,日產自動車更是把Datsun 1000和Datsun 1000皮卡(車架番號220)拿到了美國的洛杉磯車展上展出,同年6月,兩車正式對美出口,這也是日產對美國出口的第一款車型。出于對日本產產品的不信任——解釋一下,老年間的日本造產品可不是以今天的高質高價聞名的,日本車更不是今天那樣長期霸占美國的各類質量調查的前幾名。早年間的日本造產品可以說以低價劣質著稱,甚至二戰結束前日本產業界都沒有大規模生產的品質控制這么一個概念,早年間的好萊塢B級片里經常有男主角與壞人激烈槍戰,然后突然槍卡殼或者炸膛,男主角淡淡然的對鏡頭說一句:“哦,這是日本造的”之類的揶揄日本產品的搞笑橋段——再加上這兩款車對于美國的汽車消費者來講實在是太小了點。

不過,很快,一件讓美國人對Datsun 1000刮目相看的事情就發生了。1958年9月,在澳大利亞舉行的Australia Mobilgas Rally長途拉力賽(賽程16000km左右,在19天左右間跑完),日產派出了兩臺Datsun 1000賽車參加其中的1000cc組別。兩臺賽車分別被命名櫻花號和富士號。讓之前完全不把日本車當做一回事的歐美汽車媒體和汽車廠商們驚詫的是,這兩臺車竟然分別取得了組別第一(以全部賽車計的話,則是第二十四)和組別第四的驚人成績。如此的賽事表現,可謂完全的證明了Datsun 1000的可靠性和耐用度。當然,雖然這一成績打消了美國消費者對于此車質量的顧慮,卻依舊因為車身實在小的可憐,在北美市場并無什么銷量上的作為。

在Australia Mobilgas Rally拉力賽中取得組別冠軍的櫻花號賽車(Datsun 1000,210型)

就像之前的Datsun 110車系的例子一樣,Datsun 1000也生產中進行了后續的改良,這款改良化車型即為發布于1958年10月的Datsun 1000(211),她在外觀上有了一定幅度的變動,引入了一些后來的初代日產藍鳥的設計風格。不過這款車和Datsun 1000(210)并非互相取代的關系,兩車并行生產,并在1959年7月,初代藍鳥投產之前一起停產。另外還需要特別提到的是,Datsun 1000被裕隆汽車引入到了我國臺灣市場(裕隆汽車與日產自動車的合作則始于1957年),并在1960年開始在臺灣地區實現本地化生產,稱之為裕隆藍鳥701,這款車也是臺灣地區量產的第一款乘用車。

Datsun 210車系可以說為在一片瘡痍當中重生的日產自動車在日本市場奠定了真正的地位,也為后來的日產藍鳥車系的誕生提供了條件。甚至,憑借著Datsun 210車系優良可靠的質量打下的口碑,讓日產自動車在日本的運營車市場直到1960年代上半葉都占據著絕對的優勢,力壓豐田Corona車系和日野授權生產的雷諾4CV(此時的日野自動車還并不是豐田自動車的子公司,也并不只生產卡車與巴士)。

注1:相信在大多數的車迷的理解中,Datsun就是日產在戰后初年到1981年之間對歐美市場以及我國市場所出口車型所使用的副牌,這種說法不能說錯,但也不完全對,至少并不嚴謹。Datsun實際上是早已有之的品牌,早在戰前就已出現。此品牌最早屬于橋本增治郎創立的快進社(日本最早一批汽車公司之一,1911年創業,1933年被日產財閥收購,1934年改稱日產自動車,可以視其為日產自動車的前身)。1914年,快進社在東京大正博覽會上推出了一款使用V2結構、具備10ps最大馬力的發動機,極速可達32km/h的可供3人稱作的房車,這款車也是日本第一部純國產汽車,她被橋本增治郎先生命名為DAT CAR(日文漢字名為“脫兔號”)。這一名稱即為橋本先生為紀念三位對快進社的創業幫助甚大的友人所取,“DAT”為田健治郎男爵、青山祿郎(安中電機制作所社長,安中即為現在的Anritsu,NEC旗下的電氣設備和通訊設備制造商)、竹內明太郎(小松鐵工所創始人,小松鐵工所于1921年改為現名的小松制作所)三人的姓氏“田”、“青山”、“竹內”的日文羅馬字首字母縮寫。

1930年,快進社對外發表了新的DATSON商標,取DAT的孩子之意,后因SON在日文讀音里和損失的“損”字相同,為討個口彩,將“SON”改為讀音類似的“SUN”,取SUN的“太陽”之意。而Datsun的logo的由來則是因為后來日產自動車取得了雪佛蘭一些車型(早在二次大戰之前,美國汽車業的擴張腳步就已經到達日本,通用更多和當地廠商合作,福特干脆就直接在東京附近設有工廠,但這個工廠后來毀于美軍轟炸)的生產授權和商標使用權,在旭日型標記上加上類似雪佛蘭logo的一橫而來,取在日本組裝/銷售的雪佛蘭之意。

注2:根據盟國占領軍司令部(GHQ)推行的財閥解體政策,原三菱重工業株式會社在1945年被分拆成東日本重工業(后改稱三菱日本重工業)、中日本重工業(后改稱新三菱重工業)、西日本重工業(后改稱三菱造船),1964年,三家公司重新合并成為今天的三菱重工業。而住江制作所原為三菱財閥傘下的住江織物的子公司奈良木材工業在1943年設立,1945年10月起,住江制作所被劃為中日本重工業旗下,并開始為其他廠商代工車輛部件,自身也生產一部分自有品牌車型。后住江制作所開始改為生產汽車和火車用座椅等配件,并于1983年改為現名的住江工業,至今,這家公司都為日產生產為數不少的汽車座椅。

注3:隨著戰后日本經濟的復蘇,車輛保有量相比戰前大幅增加,1950年代逐漸在日本各大城市逐漸出現了交通擁堵的現象。當時的日本出租車司機們為了爭搶乘客,或者為了盡快把乘客送達目的地以接上另一位乘客,無端的超速、無視交通信號燈、急起急停,給正常的交通運行造成了極大的麻煩,并對乘客和司機自身的安全造成了很大隱患(實際上也釀成過大量惡性交通事故)。這樣瘋狂駕駛的出租車們就被當時的日本媒體稱為“神風TAXI”,神風指的就是太平洋戰爭末期的舊日本軍隊的“神風特攻隊”,意思是說這些出租車司機就像當年的神風特攻隊隊員一樣瘋狂和不顧死活。由于日產自動車這款Datsun 1000被當時日本各大出租車公司廣泛使用,因此成了“神風TAXI”中的主力,社會影響極其惡劣。后隨著出租車公司們對出租車司機的底薪的增加(之前日本的出租車司機底薪過低),和日本當地交通法規的細致化和嚴格化,這種行為在1960年代到來之前基本消失。

初代藍鳥,310車系,1959-1963

1959年8月,初代日產藍鳥車系正式發布,藍鳥車系長達40余年的歷史從這時拉開了帷幕。需要注意的是,初代藍鳥發布之時并沒有像后來的車型們那樣采用“日產藍鳥”的名稱,而是繼續使用Datsun品牌,稱為Datsun藍鳥。除了采用新的車身設計,大大提高了行李箱空間(初代藍鳥的外觀依舊是佐藤章藏先生設計的)之外,相比之前的Datsun 1000,此車最大的改良之處就是換用了獨立式的前懸掛(雙搖臂形式),極大的提高了車頭指向性能和操控靈巧性。而且初代藍鳥不僅僅提供sedan車身構型的版本,還開始額外提供旅行車版本。

同時,初代藍鳥雖然并不像初代公爵那樣直接就采用了在當時來講相當前衛的一體化車架(亦稱承載式車架),而是出于成本和耐用度的考量繼續沿用大梁式車架(亦稱非承載式車架),但其底盤改為了梯形結構藉此達到降低高度和重量的目的——甚至初代藍鳥的車身重量比起體型更小的Datsun 1000還要輕大約25kg,只有900kg左右的重量。如此的設計,大大降低了車身重心,對其操控性和行駛安定性的提高有很大的好處,甚至可以說初代藍鳥是同時代的同級別車型當中操控最好的一個。另外,和之前Datsun 1000的情況一樣,初代藍鳥也保持了為數不少的和Datsun Track皮卡共用的部件。

動力系統方面,初代藍鳥最初配備的發動機是沿用自Datsun 1000的C型發動機,具備34ps左右的最大馬力。1960年10月中期改款后(改款后車型稱為311型),改為改良型的C1型發動機,排量和缸內尺寸不變,但最大馬力上升至43ps。同時,額外追加了主要針對北美市場的排量更大的E1型1.2L直列四缸自然吸氣發動機,最大馬力達到55ps,讓初代藍鳥足以在動力傘完全壓倒當時在北美市場的主要競爭對手,大眾甲殼蟲。

1961年2月,由于女性購車用戶的增加,日產自動車專門追加了一款初代藍鳥的女士特別版車型,這款車型增加了共36項用于方便女性車主的使用的配置(比如化妝鏡、陽傘放置處等等),這也是日本車廠們第一次為女性車主專門推出專用化車型。1961年8月,初代藍鳥再次小改款,這次改良并非像上次一樣集中在機械構造上,而是更多著眼于外觀,改款后的初代藍鳥換上了新的前進氣格柵、尾燈和儀表盤,同時改良了尾箱的開閉方式,這次改款后的初代藍鳥被稱為312型。

1963年,日產派出兩臺初代藍鳥賽車參加第十一屆東非薩法里拉力賽,不過可惜的是,不同于當年Datsun 1000在澳洲的拉力賽中的亮眼表現,這兩臺賽車只是完賽而已,并未取得太好的成績。在1959年到1963年這四年時間當中,初代藍鳥作為當時日產自動車的最主力車型,憑借著延續自之前的Datsun 1000良好的可靠性和可維護性,在日本市場可以說為藍鳥品牌建立了牢固的口碑,實際的銷售數字也算得上相當亮眼。而除了在日本市場和北美市場銷售、在我國臺灣地區由裕隆汽車組裝生產(裕隆生產版本稱為裕隆藍鳥704)之外,初代藍鳥還首次出口到了歐洲一些國家,甚至成為了第一款在歐洲賣出較好的銷量數字的日本車。另外,這款車也出口到了韓國,甚至還在南非的Rosslyn Pretoria進行過為期一年的CKD生產(1962-1963年)。

第二代藍鳥,410車系,1963-1967

初代車型發售4年多之后的1963年9月,日產自動車帶來了藍鳥的第二代車型。相比初代車型,第二代車型的藍鳥在設計風格上大為改變——這種改變的原因可能說起來有點無奈,1960年代初,原日產自動車造型課長佐藤章藏先生離職,成為自由職業者(注4)。日產自動車一時找不到合適的人才補缺,干脆就找上了后來名震全球的意大利設計師Sergio Pininfarina的父親,Battista"Pinin"Farina先生代為設計(注5)日產當時的許多主力車型,除了這里我們提到的第二代藍鳥,Battista"Pinin"Farina設計的日產車還有公爵第二代車型——不過遺憾的是,這種從原先的英式風格改為典型的歐陸風格的設計(第二代藍鳥外形上與Lancia Fulvia很是相似),當時的日本消費者并不買賬,甚至第二代日產公爵很快就在小改款后盡量的淡化這種風格,而一直保持著如此的風格的第二代藍鳥,在銷量上則被豐田Corona首次超越。

機械設計上,第二代藍鳥則是相當具有創新性的(并且不像其外觀上的創新導致了完全的叫好不叫座),她放棄了之前的大梁式車架(非承載式車架),改為一體化車架(非承載式車架)以進一步降低車身重心,提高操控安定性——順便說一句,一直以來作為日產藍鳥在市場上最大對手的豐田Corona從初代車型的T10車系起就是一體化車架的。懸掛設定方面,第二代藍鳥則和前代車型一樣采用前雙搖臂、后鋼板彈簧懸掛的設定。動力系統方面,發布之初的第二代藍鳥則沿用了前代的設定,繼續使用1.0L排量的C1型發動機和1.2L排量的E1型發動機,但由于新的改良,動力分別達到了45ps和55ps,比起前代車型所配備的版本輸出更高。

1964年3月,第二代藍鳥追加了運動版車型的“1200SS”,這款車同樣采用1.2L排量的E1型發動機,但換用了效率更高的SU式化油器,動力達到65ps。同年9月,隨著前格柵的樣式改換,原有的1.0L車型停產,并且額外追加了雙門版車型,藍鳥車系的可選車身構型此時已經達到四款:四門sedan、雙門sedan(這個雙門sedan的概念類似于Coupe,但和Coupe還是頗有些區別的,這種車身構型的車今天已經見不到了)、旅行車、Van。1965年2月開始,1200SS車型也開始提供這種雙門式樣。

1965年5月,第二代藍鳥小改款。小改款后的車型車架番號變為411,以區別于之前的410型。這次小改款中,原有的1.2L排量的E1型發動機被新的、1.3L排量直列四缸自然吸氣的J13型發動機取代,最大馬力升至62ps,而之前的“1200SS”車型也被替換為了新的“1300SS”。另外,日產還在這次小改款之后開始提供一款稱作“1600SSS”的新車型——這也是藍鳥車系歷史上首次出現SSS版本,相信當年開過藍鳥,或者家里購買過藍鳥的朋友對這個“SSS”版本完全不會陌生——顧名思義,這款車型使用了一款1.6L的發動機,也就是R16型直列四缸自然吸氣發動機,具備90ps最大馬力。

第二代藍鳥,1300SS車型(車架番號411,1966年4月外觀修改后版本)

1966年4月,藍鳥的外觀再次被修改,同時,1300SS和1600SSS兩款車型在引入了專屬的前格柵設計之外還引入前輪碟式剎車作為標準配置,這是藍鳥車系首次使用前輪碟式剎車。1966年,藍鳥車系開始引入美國Borgwarner制造的3速自動變速箱作為可選配置,一改之前只有3速或者4速手動變速箱可選的情況。也許今天看來3速自動變速箱簡直是老古董,但在那個年代,以這一級別的車型來講可以說是相當先進,要知道當時的豐田Corona還在使用檔位數更少的2速自動變速箱。

海外市場方面,我國臺灣地區的裕隆汽車依舊引入了這代藍鳥,稱為裕隆705。除了在臺灣省進行的生產之外,第二代藍鳥在新西蘭的奧克蘭和南非的Rosslyn Pretoria也有進行CKD生產。并且,日產第二代藍鳥是史上首款出口到新西蘭的日本車(當時新西蘭當地法律規定,年進口量超過300臺的車型,超出300輛的部分,需要交付更多的關稅,所以才出現了剛剛提到過的在奧克蘭的CKD生產),這也為今天日本車在新西蘭的大受歡迎打下了最初的基礎。

1965年第四屆National Stockcar Race上的藍鳥(前排左右兩輛)

賽事方面,第二代車型的藍鳥的運用比前代車型更為廣泛。1965年3月舉行的第四屆National Stockcar Race(或許可以翻譯成“全國房車大賽”?這一賽事沒有日文漢字名,日文名干脆是“ナショナルストックカーレース”,就是英文名稱的日語假名音譯)上,長谷川昌宏(很多車迷朋友估計不會對這名字陌生吧?此君是日本最早一批F1車手,當年駕駛23號GT-R賽車在澳門東望洋揚名立萬的也是他)選手駕駛的藍鳥1200SS賽車取得了冠軍。不過在國際性的賽事里,第二代藍鳥面對著更強的對手們,就沒有這樣的好運氣了。1964年和1965年的第十二和第十三屆東非薩法里拉力賽,日產分別派出了4臺和3臺賽車參賽,但均一律退賽。在歐洲的蒙特卡洛拉力賽上,第二代藍鳥的表現也可以說乏善可陳,1965年,一臺賽車參賽,結果退賽;1966年,一臺賽車參賽,但排名只是59名;1967年,三臺賽車參賽,兩臺退賽,沒退賽那臺成績倒是比前一年進步了點——排名58名。

電影《5000公里的榮光》海報

不過不能說第二代藍鳥的國際賽事成績就完全是乏善可陳,在1966年的第十四屆東非薩法里拉力賽上,藍鳥賽車完全可以說表現上佳,取得了組別冠軍,總排名第五位的好成績——甚至日本人還為這事兒在1969年拍了部電影《5000公里的榮光》(這部電影本身則是根據1966年的一本同名紀實文學作品改編的),是當時在日本大熱的演員石原裕次郎(不知道此君?此君就是有名的大右翼,現任東京都知事的石原慎太郎的弟弟。什么?你說石原慎太郎那么個糟老頭怎么會有個長相挺帥,能當明星的弟弟?好吧,石原慎太郎年輕時候也長得挺帥…親,長得帥的就非得是好人嗎?)和三船敏夫主演。

注4:時隔如此多年之后,我們無法猜測佐藤章藏先生當年這個在日本堪稱奇特和驚人的行為的原因(日本企業早年間普遍實行終身雇傭制,根本沒有裁員這一說,現時下不少日本企業依舊如此。而自由職業者只有近年來在日本產業界才相對多見,之前的歲月里恐怕只有日本傳媒界有自由職業者)。但也許可以這么猜測,就像后來的日本著名設計師奧山清行曾提到過的那樣,日本車廠缺乏給設計師的土壤,甚至至今都有機械工程師捎帶著進行工業設計的情況。佐藤章藏從日產辭職之前就只是造型課長而已,再晉升也沒什么空間了(雖然根據日本企業傳統的年功序列,應該至退休前都有晉升),更沒什么真正的權限。從日產離職之后,佐藤章藏先生為豐田設計過Sports 800的概念車(豐田Sports 800的量產版則采用了前航空設計師長谷川龍雄的設計)。后于其晚年,為索尼公司擔任顧問。

注5:Battista"Pinin"Farina先生是Carrozzeria Pinin Farina公司(后改名Pininfarina公司,這也是現時下全球最大的汽車工業設計公司)創始人,其本姓為Farina,“Pinin”是其家鄉的意大利皮埃蒙特方言里“小孩子”的意思,大概和我國一些地方方言里的“老小”或者“老幺”意思差不多。Battista"Pinin"Farina先生是兄弟十一人(嗯哼,開個玩笑,他和他的兄弟們正好可以組個足球隊)里的第十子,因此從小就有了“Pinin”這么個愛稱。1961年,得益于意大利總統頒布的特別法令,其姓氏和公司名都改為了相同的“Pininfarina”(“Pinin”+“Farina”=“Pininfarina”)。因此,后來他的兒子,世界著名的汽車設計大師,一般都被稱為Sergio Pininfarina而非其出生時候的姓名Sergio Farina。

第三代藍鳥,510車系,1967-1972

今天在這里,我們可以肯定無疑的說,第三代藍鳥是藍鳥車系長達四十余年的歷史中最偉大的一代車型。這么說的原因無他,這是第一款征服了美國消費者的日本車。光憑這一點,她就可以讓我們可以如此確鑿的斷言。至于以美國市場為主體的北美市場對于今天的日本車廠有多重要,我們恐怕完全不用在這多說,征服了美國消費者的第三代藍鳥足以因此青史留名。甚至,直到今天,第三代藍鳥在北美和日本都有相當高的人氣,絕對算得上經典運動化車型之一。

由于1966年2月發表(正式發售則是同年4月)發表的新車型,日產陽光已經接手了日產自動車的產品線中最入門級車型的位置,日產藍鳥開始躍升為更高的定位。順便說一句,至今已成為人類歷史上產量最大的單一車系的豐田花冠也是被日產陽光催生的,初代豐田花冠最初發表于1966年10月。回到我們的正題,因為藍鳥車系不再需要考慮入門級市場,所以這代藍鳥開始大型化(當然,用現在的眼光看,第三代藍鳥的車體也沒多大),并且開始配備更大排量的發動機。也就是日產自動車新開發的,后世極其著名的L系列發動機。具體來講,發布之初的第三代藍鳥配備的是1.3L排量的L13型水冷直列四缸自然吸氣SOHC發動機,具備72ps的最大馬力。配備的變速箱則包括3速手動變速箱和3速自動變速箱兩種。

懸掛設計方面,第三代藍鳥配備了前麥弗遜、后半拖曳臂式的懸掛,其后懸掛的設計很大程度上參考了之前日產收購的王子自動車的第三代Gloria(車架番號A30)的設計,具備極好的運動性能(以當時的汽車技術水平而言)。甚至,日本人稱第三代藍鳥為日產自動車第一部四輪獨立懸掛車型——因為在日本,半拖曳臂式懸掛也被劃為獨立懸掛。當然,就實際效果來講,這個設計也算得上相當不錯,再加上藍鳥車系當時較為低廉的售價,在北美市場,她更是被車迷們冠上了一個“窮人的寶馬”的綽號。

第三代藍鳥,1600SSS車型Sedan版(車架番號510)

在外觀設計方面,第三代藍鳥也一改之前過分歐化、叫好不叫座的設計,改為極具1960年代末到1970年代的車型的特點的平直化和棱角分明的銳利曲線,日產自動車內部將這種設計稱為“超音速線”(Super Sonic Line),另外,還有一個值得注意的細節,這代車型取消了傳統的前三角窗的設計,車門玻璃改為整體式,提高了外觀的美觀性并改善了車輛的側向視野。具體提供的車身構型方面,第三代藍鳥在發布之初提供和前代車型一樣的四門sedan、雙門sedan、旅行車、Van四種車型。

第三代藍鳥,1600SSS車型Coupe版(車架番號KB510)

1968年10月,第三代藍鳥外觀小幅變化,同時追加了使用1.6L排量的直列四缸自然吸氣SOHC的L16型發動機(最大馬力92ps)的車型,另外還追加了4速手動變速箱可選。同年11月,為了和豐田Corona第三代車型的雙門Hard Top版車型對抗,追加了雙門Coupe車型(之前藍鳥只有雙門Sedan車型,這種車型和真正意義上的Coupe還是有一些區別的)。1969年9月,第三代藍鳥小改款,改用了符合美國最新安全法規的具備吸能效果的儀表臺,收音機天線也移至A柱。

第三代藍鳥,1800SSS車型Coupe版(車架番號KB510)

1970年9月,第三代藍鳥再次小改款,追加了使用1.8L排量的直列四缸自然吸氣SOHC的L18型發動機(最大馬力105ps)的“1800SSS”車型,原有的1.3L車型亦被使用1.4L排量的L14型發動機(最大馬力85ps)的車型替代。1971年9月,隨著一個月前新的第四代車型藍鳥的發布,第三代藍鳥的1.8L排量車型停產、1.4L和1.6L車型的Sedan和Coupe版亦停止生產,僅保留1.4L和1.6L排量的旅行車和Van車型。1972年12月,第三代藍鳥徹底停產。

具體的生產銷售方面,除了和上代車型一樣在日本的日產追濱工廠生產、由裕隆汽車在我國臺灣地區生產之外,第三代藍鳥還在澳大利亞的墨爾本、新西蘭北島的泰晤士(第二代藍鳥則在新西蘭奧克蘭生產過)進行了CKD生產。而銷量上,第三代藍鳥則可以說是輝煌一時,不論是在日本本土還是北美或者大洋洲都取得了良好的銷量成績。而在日本本土市場,她和同時代的豐田第三代Corona在銷售上的激烈競爭,則被當時的日本媒體稱為“BC戰爭”(B指的就是Bluebird,藍鳥;C指的是Corona)。

奪得1970年的第十八屆東非薩法里拉力賽的組別冠軍和總冠軍的藍鳥1600SS賽車

賽車運動方面,第三代藍鳥大范圍的活躍于全球各地的各類民間和專業賽事當中,可謂是風行一時的運動化車種。但在這些參賽經歷中中最著名的莫過于取得了1970年的第十八屆東非薩法里拉力賽的組別冠軍和總冠軍,這也是日產自動車首次取得這一賽事的總冠軍。這次勝利也為日產在這一賽事奠定了真正的地位,此時的日產自動車也被人稱為“拉力的日產”。另外,前文曾提到過的反映日產參加1966年的第十四屆東非薩法里拉力賽,并取得組別冠軍的事跡的電影《5000公里的榮光》拍攝時使用的并非當時所使用的賽車,而是使用的第三代藍鳥賽車。